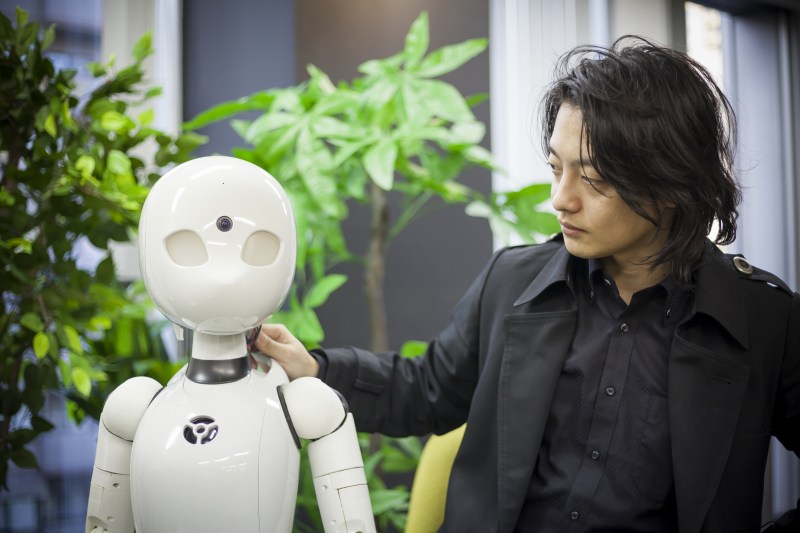

ロボットが接客をするカフェ「DAWN ver.β」が2018年11月から12月に赤坂にある日本財団ビルに10日間限定でオープンした。「ロボットが接客」と聞けば、テクノロジーの象徴がエンターテイメントとして日常空間に進出してきたようなイメージを浮かべられるかもしれない。しかし、オリィ研究所の開発した「OriHime-D」の正体は「人」に他ならない。これは言葉の綾ではなく、地方に住んでいるALSなどの難病患者や大怪我によって身動きがとれずに寝たきりの人たちが接客するロボットを遠隔操作をしているのだ。筋肉ではなく視線によって操作する「OriHime-eye」などが用いられるこの“分身ロボット”を研究開発する創業者・吉藤オリィに、壮大な事業の可能性と情熱の源泉について聞いた。

<プロフィール>

吉藤オリィ(吉藤健太朗:よしふじ けんたろう)

1987年生まれ。奈良県出身。ロボットコミュニケーター。

小学5年から中学2年まで不登校を経験。その後、ロボット製作をきっかけに、インテル国際学生科学技術フェア(ISEF)をはじめ数々のコンテストで受賞歴有。工業高校、高専を経て早稲田大学創造理工学部へ進学。大学3年生のときに株式会社オリィ研究所を創業、代表取締役CEO。

「テクノロジーを用いて孤独を解消する」がモットー。

分身ロボットの接客で人を感じられるか

「今回のカフェにお越しいただいた方の多くは、エンターテイメント目的だったと思います。実際見た目はハイテクで先進的なカフェといった様相なのかもしれませんが、やっていることとしては、人が人を接客する本来のカフェ同様のことです」(吉藤)

遠隔地で寝たきりの人に、カフェで働くという機会を提供するのだから「福祉」の側面はある。同時に、遠隔地にいる人による「分身ロボット」を使った、新たなコミュニケーションの体験であり、エンタメの要素もある。

同時にこの取り組みに吉藤はある仮説と狙いをもって臨んでいた。

「私たちが一番確認したかったのは、分身ロボットの接客を『人』としてを感じてもらえるのかということでした。結果は、『そこに人がいるように感じたか』という内容のアンケートを5段階評価で取っていたのですが、75%のお客さんに5を付けてもらえました」(吉藤)

カフェ以外にも、分身ロボットを使ったさまざまな取り組みが展開されており、その一つに企業による雇用がある。患者は全国にいるにも関わらず、そうした人々を雇用したい企業のほとんどは東京に集中している。何らかの形で社会に参加して、一方的に助けてもらうばかりではなく、貢献することで生きていく自信を獲得できる人々の可能性が置き去りにされているのだ。雇用する側の企業との関係性は極めてアンバランス。

「企業側も手を打てずにいる部分ではあったと思います。なので、イメージしたのは“遠隔出社”という形です。事例として、NTT東日本では70台近くの分身ロボット『OriHime』が導入されています。現状は、育児中の母親層がその主なユーザーとなっています」

そもそも、リモートワークといえば往々にして知的労働や、高度なスキルが必要な仕事が多い。

「病気や障害を抱えた人たちを職業訓練やプログラミング教室で指導といった流れがありますけど、同じ能力があるならば、生身で出社できる人の方を企業としては当然雇いたい。だから教室の方も本当に実用的なモデルを作り上げられずにいると思うんです」

そこで検討されたのがカフェでの接客というアイデアだった。そもそも、日常生活でも重い荷物を持った人に「持ちましょうか?」と声をかけることのハードルはそこまで高くない。そうした仕事あれば、ロボットの入っていける余地もあると吉藤は語る。

「今回のカフェには、『こういう業態でも働ける』というモデルを社会と当事者に提示するという目的もありました。さらに、そこに物理的にOriHimeがいることで、遠隔地にいる当事者も現場で接客されるお客さんや同僚もその実在を感じられる。実際に貢献しながら本人の帰属意識の拠り所にもなります。そういうコミュニティがこれまでなかったことが、一番大きな課題でした」(吉藤)

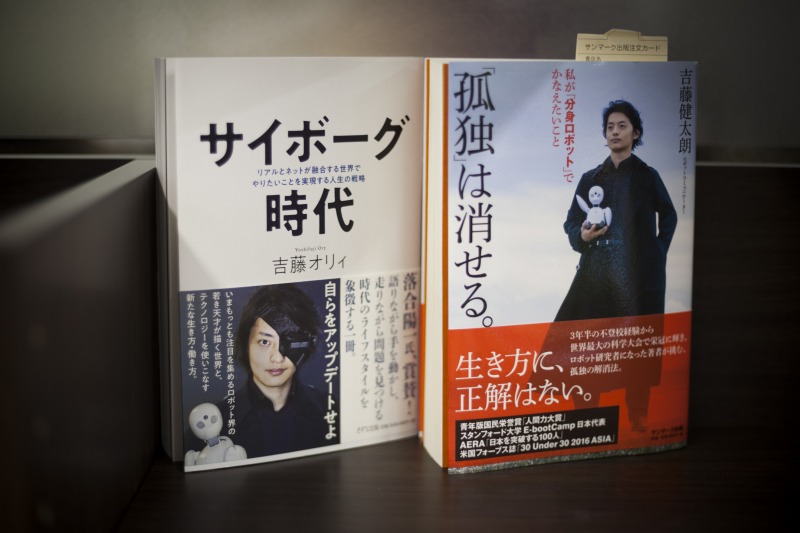

吉藤は著書『サイボーグ時代』(きずな出版)で「ありがとう」の言い過ぎは負債になると語っている。少し長いが、以下に本文より引用したい。

“人に介助してもらうと、最初は「ありがとうございます」と感謝の言葉を口にする。だが、毎日毎日介助され、「ありがとう」をあまりにも言い過ぎると、次第にそれが「いつもすみません」、「申し訳ありません」に変わる。

これは、私も3年半の不登校のなかで経験したことだ。親や周囲からなにかしてもらうたびに口にする「ありがとう」を使い果たし、ストックがなくなってしまう経験をした。つねに誰かにやってもらわないといけないのでわがままもいえず、しかしもどかしく、感謝ができない嫌なやつになってしまい、人からも嫌われ、自分がお荷物であるという感覚を持ってしまう。

この状態が続くと、社会や世間に対して申し訳ないという気持ちが強まり、「社会の役に立っていない自分が、他人の世話を受けて生きていても仕方がない」という思考に至ってしまう。”(『サイボーグ時代』P29より)

眼の前の人を助けるために

そもそも吉藤が分身ロボットの研究開発に着手したのは、小学校から中学校にかけての自身の不登校や度重なるドロップアウト経験に起因する。

「もともと社交的なタイプではなかったですし、たまたま折り紙や学校でできる遊び道具を作ることが得意だっただけ。何か名のある病気や障害ではありませんでしたが、小学校5年生のときに祖父が亡くなったのとストレスでお腹を痛めてしまったことで検査入院しました。しばらく欠席したら、クラスメイトがどんどん大きくなっていくのに自分だけ止まってしまっているような気に囚われてしまって……。久しぶりに登校したら、今度は同級生に『何しに来たん?』と言われて、結局小学校5年の秋から中学2年まで不登校でした」(吉藤)

そんな鬱屈とした時期を脱するきっかけとなったのが、母が勝手に応募したという「ロボフェスタ関西2001」への参加、そして虫型ロボット競技での準優勝。また、それ以上に大きな変革の機となったのが、後の師となる久保田憲司との出会いだった。吉藤は久保田に師事すべく高校を選び、受験勉強をくぐりぬけ、久保田の熱烈な指導の下で高校生活を過ごす。

「高校生科学技術チャレンジ(JSEC)」で文部科学大臣賞と特別賞、「インテル国際学生科学技術フェア(ISEF)」で第3位に輝くなど、以後“天才高校生”として世間への露出が増える。

「『スーパー高校生』と言われるようになってから、いろんな人から連絡が来ました。作ってほしいものの連絡が多かったのですが、その中でもある高齢者から相談された内容が印象に残っています。家の中を移動できるローラー付きの座布団を作れないかという依頼でした。高校生でしたし、どこか企業に相談してみては?と聞くと『会社に言ってもダメだったからあなたに相談している』と言われました。自分が引きこもってきたということもあってか、当時は世の中って完璧なものだと思っていたんです。でも、高齢者が高校生に助けを求めるような世の中だったら、自分にもできることがあるんじゃないかと思うようになりました」(吉藤)

これを機に吉藤のコアは工学そのものではなく、かつての吉藤自身や相談を持ちかけてきた高齢者のような孤独を抱えた人たちの恐怖を解消することに照準が合うようになった。

その後、いっときの高専生活を経て早稲田大学創造理工学部へ入学。大学3年のとき、教授の研究室には所属せず、一人だけの研究室「オリィ研究室」を立ち上げOriHimeの開発を開始。その後、2012年に、現在オリィ研究所のCFOである結城明姫、同じくCTOの椎葉嘉文と共に「株式会社オリィ研究所」を設立した。そして、2013年にALS患者の友人ができたことを機に、眼の動きで動く「OriHime」の研究が始まった。

親友との誓い――すべての人に発見と出会いを

分身ロボットの研究開発の過程では、ある親友との出会いがあった。その親友の名は番田雄太。4歳のときの交通事故による頸椎損傷で、岩手県盛岡市の自宅で20年以上寝たきりで過ごしていた。その番田は、2017年の9月に亡くなるまでの約3年間、吉藤の遠隔秘書の契約社員としてオリィ研究所で働いていた。

「番田から2013年の12月にメールが届いたんですね。OriHimeの構想にすごく共感してくれて、『ずっと何のために生きているのかを考えてきた。俺は偶然ここまで生きられているけど、外の世界を見ることなく亡くなっていく子どもたちも病院にはいっぱいいる』という旨でした。それであいつのFacebookを見たら寝たきりだということを知りました。

それからすぐに盛岡に向かって、いろいろ話を聞くうちに意気投合しました。20年間ずっと寝たきりで生きてきた話は絶対に多くの人に聞かせた方が良い、と念を押しました。それであちこちの講演に私が行って、番田はOriHimeを通してその声を届ける。そのうち、講演の段取り調整や先方との連絡をあいつがメールでするようになりました」(吉藤)

番田は顎にペンマウスを装着してパソコンを使いこなし、吉藤に出会うまでに6000人に及ぶ人にメールを送ってきたという。それからOriHime越しに東京に多くの友人ができたため、ときどき母と東京にやってくることになった。

そこで番田は「外出しないことの苦しさは、発見がないところ。人との出会いがないところ。外に出れば発見も人との出会いもある。そして、何よりそれらによって変化が生まれる」と語った。

番田がオリィ研究所に残した功績は大きい。最も身近なユーザーとしてのアドバイスの中に、OriHimeに腕があった方が良いと説いたのも番田であった。たしかに、人は話すことでコミュニケーションをとるが、音だけでなく手の素振りから読み取ることのできる情報は極めて大きい。まだまだ一緒に戦っていけると思っていた番田の死は、吉藤にさらなる使命感をもたらした。

人生の選択肢を増やす--メディアとしてのOriHime

今、吉藤にとって、課題は明確だ。多くの人に分身ロボットの存在を知ってもらうことだ。

「人生の選択肢を知ってもらうということがこんなに難しいとは思いませんでした。講演をしたり分身ロボットカフェなどの話題性をもってしても、まだまだ届いてほしい人に届き切らない。特にALSの患者は呼吸器をつけないと半年後には亡くなってしまいます。OriHimeのことを知って、呼吸器をつけて生きることを選んだ人の事例もすでにあります」(吉藤)

例えばOriHimeを使うことで、視線を動かすことで絵が描けたり、誰かの旅行にOriHimeを同行してもらうことで自身も外の景色を眺め、人とコミュニケーションをとれる。そうした新たな経験と発見によって、体が動かなくてもできることがあるという希望を持てる。

「今、日本だけでもALS患者は計算すると1日に4人亡くなっているんですね。1年にして1000人以上。でも、そういう人たちがいるっていうことは私たちはほとんど知らないですよね。なんでかって会わないですから。動けない人は家で寝たきりか病院にしかいないです。

アフリカの子どもたちが飢えや貧困で亡くなっていく事実はなんとなく分かっていても、日本で、もしかしたらすぐ近くの家の中でそうやって苦しんでいる人がいるかもしれない。健康に過ごしている人が無慈悲だと言いたいのではまったくなくて、見えない存在なんです。身近な問題と思えないから、摂取する情報の射程圏内に入ってこない」

多くの人は、困っている人の存在に気づかない。だから、そのための解決を考えることに思いが至らない。

OriHimeの存在はこの点で光る。動けないがゆえに発見してもらえない問題の方から、OriHimeとして表に出て行くことで認知が広まる。それによって、OriHimeという選択肢を知ることができる人が増えていく。OriHimeは分身ロボットであり、同時にそれ自体が情報を拡散する「メディア」の役割を果たしているのだ。

自分の意志を生きる

吉藤に最も大切な価値について尋ねると「意志」と返ってきた。

「『障害』というのは、やりたいのにそのことによってできないもののことを言います。だから、やらされるんじゃなくてやること。生きることも同じです。生かされることは辛いけど、自分の意志を生きる人生は楽しくてワクワクするものなんです」(吉藤)

前人未到の困難な社会課題に立ち向かうことができるのは、それが吉藤自身や早世した親友・番田にとってなんとしてでも解決したいことだからだ。

AIやテクノロジーの発展に警鐘モードの世の中に対しても持論を語る。

「AIに仕事をとられるんじゃないかとか考える必要はない。誰かに必要とされたり誰かを必要としたりする中で、テクノロジーの助けが重要だと私は思っています。自分が本当は何をしたいのかということを問い続けることが、今もこれからもとても大事なことなんです」(吉藤)

新しいことを始めるためにはエネルギーが必要になる。そんなとき、自己肯定感が低いと一歩目を踏み出すことに多大な労苦に襲われてしまう。だからこそ、私たちがそれぞれ異なる存在であることを意識しながら、互いの補い合いによって個々の希望を守っていく必要がある。どうすればそれが実現するかを踏まえた上で、次世代に思いを及ばせたときに、私たちがどう在るべきかについても明確な答えを示した。

「私たちが苦労したことを、次世代に残さないようにする。これしかないと思ってます。でも、学校や会社では年功序列だとか理不尽で改善されていない問題がいまだに多々残っています。ここは変わっていかないといけない。経験がたくさんあるから年長者がえらいのでもなく、新たな時代の流れを知っているから若者の方が優れているわけでもない。平成の間に少しでも男女が平等に近づいたとすれば、これからは『老若男女平等社会』にしていかないといけないですし、きっと来ると思いますよ」(吉藤)

既存の枠組みにうまく適応することができずに苦しみ続けた吉藤だからこそ、「ないなら、つくる」の精神で社会の課題に挑み続けられている。その勇気も、情熱も、すべては自らの人生の意味を直視することから始まっている。

(敬称略)

参考文献

『サイボーグ時代』(著:吉藤オリィ、出版:きずな出版)

『「孤独」は消せる。』(著:吉藤健太朗、出版:サンマーク出版)

執筆:岩辺智博/1993年生まれ。愛知県豊橋市出身。中央大学卒業後、大手旅行代理店、温泉旅館、農家、自動車工場などで働く。その後、フィリピン総合情報サイト『Phil Portal』にてライティング・編集担当。25歳を機にフリーライターに転身。ブログ「さぐりさぐり、めぐりめぐり」運営。Twitter@tomotaro0106

撮影:樋宮純一/フォトグラファー

取材・編集:石原智

掲載:2019年4月