絵本業界は保守的だ。「親は自分が子供時代に読んでいた絵本を買い与えがちなので、新人の絵本作家は本を出しにくい」と言われる。その中で、長田真作は、2018年に10冊、2019年は2月の段階ですでに3冊の新刊絵本を出している。

長田の活躍は、絵本だけにとどまらない。

ファッションブランドとのコラボレーションや、シンガーソングライター小沢健二のライブTシャツデザインなど、活躍の舞台を広げている。

この「創作家」長田真作の原点を知るために、今回は長田の父・俊之(60)に話を聞いた。

【関連記事】

【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作 〜第1回 混沌としたピュア〜

【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作 〜第2回 澄み切った単細胞〜

長田 真作(Nagata,SHINSAKU)

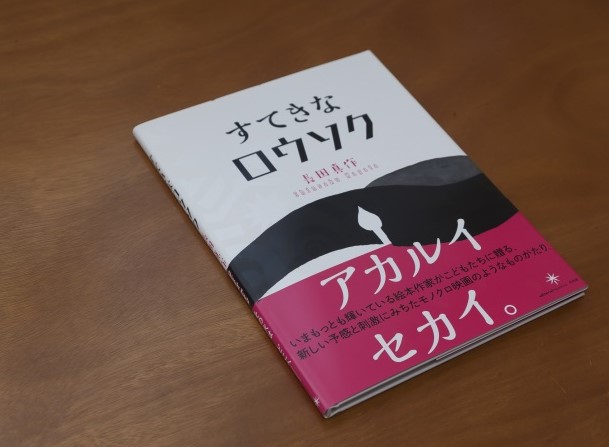

1989年、広島県呉市生まれ。2016年、絵本作家デビュー。主な作品に『あおいカエル』(文・石井裕也/リトル・モア)、『タツノオトシゴ』『コビトカバ』(以上、PHP研究所)、『かみをきってよ』(岩崎書店)、『きみょうなこうしん』『みずがあった』『もうひとつのせかい』(以上、現代企画室)、『ぼくのこと』(方丈社)、『風のよりどころ』(国書刊行会)、『すてきなロウソク』(共和国)など。ファッション、映像などとのコラボレーションでも活躍中。

「ぼくはぼく、あなたはあなた」の個人主義家族

書店には自己啓発本が溢れていることから見ても、「自分を変えたい」という思いを持つ人は多い。しかし、人格やマインドセットは幼少期の過ごし方によって定められる部分も大きい。物心がつき、後天的に何らかのものを獲得しようとするとき、そこにはすでに意思を持つ主体があるからだ。私は、次から次へと創作の途を広げている絵本作家・長田真作の子供時代に興味を持った。

「この社会で生きていくために最低限守らなければいけないラインは父から教わってきました」(長田真作、以下「長田」)

長田へのインタビューを続けていると、父親について語ることが多い。また、生まれ故郷の広島県呉市についても何度も耳にした。この作家について知るには父親と故郷について知ることが欠かせない。

長田真作の父親である俊之は、高校の古典・漢文の教師。長田真作が子供の頃から、自宅の本棚には芥川龍之介全集をはじめとする日本文学から李白の漢詩まで大量の書籍が並んでいた。長田は、本棚の前に立って背表紙を眺める少年だったと父は振り返る。

「本を読めとか勉強しろとか何か特定の指示をすることはなかったです。自分がやりたくないことを人にさせられることほど嫌なことはないですからね」(父・長田俊之、以下「父・俊之」)

基本的には何を強制するでもなく、自分と息子はそれぞれ別の人間というスタンスを幼少の頃から貫いてきた。事前に長田から聞いていた話によって浮かべられた父親の像は、頑固で昭和的、その接し方に特別な哲学が内包されているといったイメージであった。しかし、実際に話を聞いてみると、そこには父親としての葛藤や数々の試行錯誤があった。

「昔、親父の本棚から何か本を取ろうとしたときに怒られたのを覚えてます。うちの場合、もっと本を読みなさいとかじゃないんです。『お前にはまだ早いわ!』って感じでした。まあ、そうやってダメって言われると子ども心に余計に読みたくなるわけで。ほとんど内容はわからないまま辞書を片手に漢詩とかを読んでましたね」(長田)

そうは言うものの、長田家には一見奇妙なルーティンがあった。かかっているテレビは必ずNHKで、新聞は朝日一筋。小学生の頃から高校3年まで、「天声人語」の写経を1日も欠かすことなく続けたという。これは父が息子に勧めた唯一の習慣だ。

「成績が良ければ私もそんなこと言いませんよ。でも、実際芳しい出来ではなかったからね。けったいなやつでしたよ。まあ、自分の生徒に言うように『君もどうだね』という感じでしたね」(父・俊之)

チャンネルは決して強制されていたわけではなく、単純に面白くてNHK以外に替える必要がなかったと長田は語る。息子であろうと一人の個として接する俊之。しかし、真作と対峙するスタンスは、自ら受け持つ生徒たちとの関わり方とはどうしても異なるという。

「『親として、子とどう向き合うか』と、『教師としてのぼくが、生徒にどう向き合うか』っていうのは似てるけど、ちょっと違うところがある。親子っていうのはもう宿命的なものじゃないですか。逃げられない。でも生徒たちとはたまたま道端で偶然出会うっていう感じなんです。ぼくとしては、あいつ(真作)にどんな友達がいて何に関心があるとか、それを聞いて『変なやつだな』と思ったりするのが一番楽しかったんですよ」(父・俊之)

回顧しながら穏やかに笑う俊之は父の表情をしていた。

個が独立しつつも関わり合う家族

高校を卒業して間もなく、進学や就職といった明確な目的もなく上京した長田。東京の大学に進学していた姉の部屋に転がりこんだ。このとき、父は息子の上京を簡単に認めなかった。

「高校を卒業する頃になって突然、『映画監督になる』なんて言い出したんです。突然のことでびっくりしました。長いこと一緒に住んでいるんだから、そこはもう少し段取りってものがあっただろうよ、と。そうすればこっちにも少しは準備があったのに。さすがに、『いいじゃないか』とは言えなかったです」(父・俊之)

父・俊之は息子に大学進学を勧めた。新しい友人との出会いや、大学のサークルから映画の世界に触れてもいいじゃないか、とアドバイスしたものの、「そんな無駄なことをしている時間はないんだ」と長田は一蹴。

現職の教諭である俊之は、息子との当時のやり取りを次のように述懐する。

「先生と生徒、教える側教えられる側っていうこの落差があるところでは自分が縛られる、自分がしたいことが見えなくなるっていうのが彼にはあったのかなと思う。私も、学生の頃に先生って嫌だな、学校って嫌だなと思っていたので共感はありました」(父・俊之)

「向き合う」という言葉はアンフェアだ。「対話」や「相互理解」を示唆させる一見フェアなレトリックでありながら、学校における教師と生徒の実際の力関係は主従関係そのものである。

昔から家族が揃うと会話というよりは、各々が他人の話を聞いているのかいないのか、自分の好きなことを話しだす始末。その様子はまるで「個人という名の国家の集まり」のようだったと長田は語っている。

「学校」とのかかわり方

印象深いエピソードがある。高校時代の三者面談。長田と父、そして担任が向かい合う放課後の教室。進学校ながら、クラスで唯一進路を決めていなかった長田に対して当時の担任はしきりに問いつめた。その面談の帰り道、車を運転する父が言った。「あいつ、ダメだな」。理由を聞けば「あいつ、真作のことを『お前』って呼んでた」と父親はつぶやいた。

「ある学校に勤めていたときに、ぼくが生徒に対して『お前なあ』と何か注意したんです。そしたら、『先生にお前って言われる筋合いないわ』と返されて。『先生、いつも言ってることと違うじゃん、やっぱり俺たちを上から見てるじゃん』って。あ、確かにそうだ、と素直に思ったんです。それから、なんとなく立場の差をもって『お前』という言葉が使われるシーンには敏感になりましたね」(父・俊之)

人生の序章に誰もが経験する小さな単位の社会「学校」が生涯に及ぼす影響は計り知れない。そんな繊細な時期でさえ、長田は嬉々として過ごしていたという。

しかし、中学に入ると少し変化が現れはじめる。表立った反抗期はなく、表面的には天真爛漫であったが、斜に構えた様子がこの頃から垣間見られたという。物事を素直にそのまま受けとるのではなく、自然とちょっと角度をつけて眺めていた。

「学校が、生徒を大きな社会にまとめようとしていることに対しては当時から意識的に過ごしていました」(長田)

何にしても自らの内側に火が灯らないことには、手が動かない質だった。そんな風に聞くと独創的なタイプなのかと思いきや、仲間と盛り上がるチームプレイも楽しめるという。

ソフトボール部時代には学校側を説得して遠征費や練習用のピッチングマシーンを調達したり、他の部員の練習メニューを設定していたという。クラスでも、学園祭の企画で演劇の脚本づくりに没頭した。

「高校3年生のとき、当時流行っていたアニメ映画の『ブレイブ・ストーリー』(原作:宮部みゆき)をパロディして、学園祭の舞台にしたんです。原型のあるものを自分なりにオリジナルにする作業をあの頃からしていたんだなと今になって思います」(長田)

作品に与える、故郷・呉の「地力」

過ごした場所が人に及ぼす影響は大きい。とりわけ感性の純度が高い幼少期の記憶は簡単には拭えない。

『すてきなロウソク』(発行:共和国)は、解釈を読者に委ねる他の作品とは一線を画し、「物語を描く」ことを意図した作品。そこには、長田真作が18年間暮らしてきた呉の気配が投影されている。かつて日本有数の軍都として栄えた呉は戦時中に空襲を受け、戦後は暴力団抗争の舞台にもなった。戦争にまつわる数々の史跡と海上自衛隊のイージス艦。これらが作家のイマジネーションに影響を与えないはずはない。

「もちろん戦争経験者でもないし、呉の歴史を徹底的に調べ尽くした傍観者でもない。ただ、街に漂う物々しい雰囲気や気配はたしかに『知っている』。この独特の距離感がぼくたち世代なんじゃないかな。どういう表現であろうと言葉で形容するとロジックに収束していくので、肉感をそのまま伝えられるという意味において絵本がばっちりハマった」(長田)

『すてきなロウソク』はモノトーンで構成された64ページ。長田作品としては長編のこの絵本には謎が多い。説明や心の準備は置き去りにされ、物語は唐突に始まり、ただ終わりに向かい、解釈が後に続く。一冊で完結したはずだったストーリーは、出版社側からの提案によって思いがけず三部構成になった。『すてきなロウソク』は図らずして、終わりから始まる物語の序章となった。

故郷への郷愁について独特の解釈を父・俊之に聞いた。

俊之が生まれ育ったのは広島から中国山地を隔てた日本海側、島根県の港町・大田市。漁師や職人気質の町の中で、珍しくサラリーマン家庭であったため、少年時代は疎外感を抱えていた。

「漁師の生き様といえば、板子一枚下はもう地獄なわけですからね。毎日北風の吹き荒れる日本海に命懸けで繰り出していく人たちから見たら“安全圏にいやがって”という思いはあったんでしょうね、今思えば。うちはぼくに限らず、姉は京都、兄は大阪の大学にそれぞれ出て行ったりしていましたけど、そういうのは当時の周りから見たら本当に特別なことでした」(父・俊之)

その後、大学進学を機に広島に、それから在学中に出会った長田の母と結婚の際に呉市に移り住んだ。

「当時は呉か大田のどちらで暮らしていくのか迷っていましたけど、ぼくは4人兄弟で相手は一人っ子。一人娘を島根に連れていくっていうのは相手の家族にしたら納得できなかったでしょうね。

それで呉にやってきたわけです。暮らしてみると、たしかに新幹線の通っている広島にもすぐ出られるし、島根と違って天気がいいんですね。ただ呉の街に特別思い入れがあるかというとぼく自身はそうでもない。

生まれ故郷に対する思い入れっていうのは、ずっとその場所で過ごしている人ばかりに生まれるものではなくて、故郷を離れた人にも強く表れるんじゃないかと思っています。そういった意味でいうと18年間過ごした呉を出て10年。彼(真作)のテーマに呉の気配が浮かんでくるというのも必然なのかもしれませんね」(父・俊之)

長田真作が呉に対して負のイメージを述べたように、父も故郷山陰の厳しい気候について語る。

「正月とかに帰省をして、その最終日に島根から広島に戻ってきますよね。島根を出発する午前中には曇天で雨が降っていたりしていて。それが午後2時頃、広島に到着すると嘘のようにカラッと晴れてるんですよ。そんな調子で故郷は天気が悪かったり、冬は特に寒かったり。でも呉に来てみると、地元のそういう厳しい部分がむしろ懐かしく、愛おしく思えるわけですよ。そういうアンビバレンスなものが、逆にシンボルになっているような気がしますね」(父・俊之)

企画を練って創作に取り掛かるよりも、イメージを基に手を動かした結果できあがった作品を世に提示し、その解釈は読者に委ねるというのが長田の作風。しかし、ここにきて言語化することのできなかった人生の伏線たちは、記憶の主人に回収され、作品へと昇華されていくことを望んでいるように見える。

絵本作家の息子から得られる気づき

長田は、父親の性格について「親子であろうと、関係としては個と個。他人のことにあまり興味がなくて、干渉をしない個人主義の人」と話す。しかし、父に聞いてみると必ずしも他人や、とりわけ真作に対して執着がないような印象は受けなかった。

「ぼくはぼく、あなたはあなた」という対人のスタンスは、父・俊之が教師生活のみならず、長い年月を経て至った思想。今では真作から得られる気づきも多いという。

「息子から思いがけないことを聞いたり、目を覚まされるようなことが時々あって、その一つひとつが今ではかけがえのないことだなと思っています」(父・俊之)

そんな俊之にとって、絵本で生計を立てる今の真作はどう映っているのだろうか。

「上京してからも連絡はしていて、アルバイト先の学童保育で子どもたちと一緒にたくさん絵を描いていることを聞いていました。そのときは、子どもたちとの有効なコミュニケーション手段だなんて感心していたんです。長いこと教壇に立っている身なので、そういうやり方もありか、と。そしたら、まさか職業になるなんて」(父・俊之)

私は長田から、「個人主義の家族」だと聞いていたため、意図的に距離を保つドライな姿の父親をイメージしていた。しかし、そこには息子であろうと対等な関わりを望む温厚さの一方で、進路決定など重要な場面で息子を導けるのか、介入してもいい境界線はどこなのかと葛藤する一人の父親の姿があった。

絵本作家の五味太郎は、長田真作の師匠でもあり友人でもある存在。父・俊之は、五味からかけられた言葉が忘れられない。

「五味さんのトークショーで真作が司会をしたときに客として参加したんです。事前に挨拶して顔を覚えられていたので、イベント中、他のお客さんがいる前で『何か一言!』とぼくにマイクを振るんですね。咄嗟に五味さんの『ことわざ読本』を読んでいたことを話したら、五味さんが爆笑。正しくは『ことわざ絵本』だったんです。『そこだけは間違えないでよ』と。会場は失笑でした」(父・俊之)

その上で言われたのが、「親父がこれだから、あいつ(真作)みたいなのが生まれるわけだ!」(五味太郎)

私には正直なところ二人が似ているとは思えない。しかし、この父をして長田真作が生まれたことにだけは妙に納得できる。

【関連記事】

【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作 〜第1回 混沌としたピュア〜

【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作 〜第2回 澄み切った単細胞〜

【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作 〜第4回 共振する鼓動〜(最終回)

取材・執筆:岩辺智博(Iwanabe,TOMOHIRO)/1993年生まれ。愛知県豊橋市出身。中央大学卒業後、大手旅行代理店、温泉旅館、農家、自動車工場などで働く。その後、フィリピン総合情報サイト『Phil Portal』にてライティング・編集担当。25歳を機にフリーライターに転身。ブログ「さぐりさぐり、めぐりめぐり」運営。Twitter@tomotaro0106

撮影:樋宮純一/フォトグラファー

取材・編集:石原智

2019年3月5日掲載