絵本というと、あるいは子供が読むもの。「芸術」であろうが「エンタメ」であろうが、文学や小説、あるいは絵画表現が持つ自由奔放さに比べると、絵本は窮屈だ。子供に道徳や倫理を刷り込む、「教育」としての役割が期待されてしまう。

そんな固定化された絵本の世界に、図らずも革命を起こそうとしている若者がいる。「図らずも」というのは、本人にはそんな堅苦しい気構えはないからだ。それでも、絵本の概念を変える「絵本2.0」の胎動を感じさせる作品を立て続けに出版。

絵本作家・長田真作(ながた しんさく)。平成生まれの奇才にとって「絵本とは?」。デビュー2年で10冊以上の「絵本」を出した出版界、アート界が注目する「作家」はどんな価値を生み出しているのか。現在進行系の姿を追った。

山陽本線尾道駅の駅舎から一足踏み出せば、穏やかな瀬戸内海と対岸の造船工場のドックが目に入る。背後の斜面には敷きつめられた家々と点在する古寺。志賀直哉や林芙美子ら多くの文化人に愛された瀬戸内の小京都は、3月最後の週末に満開の桜見物の観光客で賑っていた。

内海に挟まれた坂道と小島という印影のある街並みが映画に愛された。尾道は、小津安二郎監督の『東京物語』、大林宣彦監督の尾道三部作(『転校生』『時をかける少女』『さびしんぼう』)など「映画の街」として知られる。街で唯一の映画館「シネマ尾道」は尾道駅から通りを一本隔てた一等地に位置する。

シネマ尾道の開館は2008年。かつて同じ場所にあった「尾道松竹」という大手の系列映画館を、「映画の街に映画館がないのはさみしい」と地元出身者が再興した。シネマ尾道は手作りの映画館ゆえ、人手やコストの問題もあって10年ものあいだ外看板がない状態が続いていた。

地元の映画好きの声に呼応したのが、東京在住の二人の青年だった。10年来の親友同志の一人は絵本作家。もう一人は役者。

看板製作中のシネマ尾道の前には、春休み中の地元の小学生らが集い、各々が木片に絵を描くことに夢中になっている。ブルーシートの敷かれた路上、原色のトレーナーやパーカーを着た少年少女に囲まれた二人の青年。俳優は長身の膝を折り子供と同じ目線ではしゃいでいる。看板のデザインをした絵本作家は、無邪気だが真っ直ぐな視線で子供達と一緒に絵の具と戯れている。

絵本作家。長田真作。話をし始めれば、古典から世界文学までの人文的言説があふれる。そこで輪郭を見せたかと思うと、雲のように捉えどころがない。はじめてのインタビューで彼に抱いた印象だ。

現在28歳、デビュー2年で複数の出版社から10冊以上の絵本を出している。保守的な絵本出版の世界では異例なことだ。そもそも長田の絵本は、子供向けの甘味料まみれの「絵本」ではない。苦味や酸味とともに旨味を楽しめる「絵で語る本」だ。

絵本のマージナルーーアートでもなく教育的絵本でもなく、絵画でもなく詩でもなく

絵本を構成する要素は、絵、言葉、デザイン・レイアウト、紙質、蔵本……。本来は、絵画あるいは、小説・詩よりも多彩の表現が可能。本として出版されるからには、商業ベースにも乗らなければならない。純粋なアートや観念に寄りすぎて世俗を捨てるわけでもなく、それでいて制作工程において決まった制限もない。

「商業ベースだと人と関われるじゃないですか。出版の記念イベントだったり。そういうことって普通敬遠されることなのかもしれないですけど、ぼくガンガン表に出ていきますから。寂しがり屋なんですよ(笑)。なので、職人気質ではまったくないです」(長田真作。以下特記なき場合は長田のコメント)

2018年には年間20冊もの絵本を上梓予定の長田だが、美大や専門機関で絵を学んだ経験はない。作家やアーティストといえば、作品を通して自己を表現することによってのみ己の孤独から救われる人種だと、私は安易に想像していた。26歳の若さで変死を遂げたミュージシャン尾崎豊はそのわかりやすい例だろう。だが、長田は生粋のアーティストタイプではない。マネージャーやプロデューサーの動きもこなせる器用さとしたたかさを備えた人間である。

編集者の予感ーーデビュー前に三冊分の完成品

「売り込みも日常的に少なくない世界です。正直、電話の時点でほとんどの場合断ってしまいますけど、それでも会ってみようかなと思わせる力は最初に電話を受けとった時から感じていました」

落ち着いた佇まいでそう語るのは、長田のことをまだ何者でもなかった頃からよく知る編集者・小倉裕介(現代企画室)だ。

「“話し方“でしょうね。企画書を書いてくるとか、大人にわかるような説明はされませんでした。ある意味強引だし、スピーディー。目の前でどんどん展開されていくビジョンにハッタリかな、なんて思ったりもしましたけど、面白いことに言ってることが本当に実現していくんですよ」(現代企画室・小倉)

取材やトークイベント、日常会話に至るまで長田のおしゃべりは止まることを知らない。日常的な思索、社会の通念をよそに見据える自身のこれから、ガルシア=マルケスやウィリアム=フォークナーをはじめ圧倒的な読書量ゆえの海外文学への知見。どんなシーンでも変わらない彼の振る舞いからは、今、そして続いていく未来に一抹の不安も感じられない。

多くの場合、これから世に出ようとする絵本作家やイラストレーターが出版社に持ち込むのは、見本となる絵やイラストだ。あくまで見本作品。それを見た編集者との相談によって作品の完成に漕ぎつける。しかし長田は初めての面会時、すでに『きみょうなこうしん』『みずがあった』『もうひとつの世界』の三部作の原画を描きあげて持ち込んだと言う。

「あの時は何者でもありませんでしたけど、すでに『絵本作家』という肩書きにふさわしいだけの仕事はしてきていました。仕事は柔軟で早いですし、期待させる力がこれだけあれば芽が出るのも時間の問題だと思ったんです」(現代企画室・小倉)

絵本をベースに実績を積みあげる長田。映像や音楽をはじめ各界からの注目を集める若手の実力派だが、“絵本作家”という軸はぶらさずに持っていてほしいと小倉は語る。

「絵本=子供向け」という幻想

そもそも、小倉の所属する現代企画室は、海外文学や社会評論などを得意とし、絵本を積極的出す版元ではない。しかし、この出版社に限らず、長田の絵本は硬派な文学や芸術書の版元から出ている。いわゆる児童書の出版社ではない。一般的に「絵本」といえば、幼児の読み物として考えられていることが多い。購買の意思決定権は親にあり、書店の棚に並ぶ無数の絵本から選択するのは往往にして自身が幼い頃に触れた作品である。こうした事情から絵本業界では新人が台頭しにくいと言われている。そもそも長田本人は、自分が「絵本」を書いているとは考えていない。

「子供向けと思って描いたことなんて一回もないです。ぼくのことは単純に絵本を使って表現を試みている一人の青年として捉えてもらえたらいいですね」

長田の作品は対象読者がわからない。軽やかに親子のやりとりを描いた作品もあれば、文章のほとんどない作品、暗色の多い作品など「これが長田真作!」といったスタイルがない。100人いたら100通りある意見や解釈を聞いてむしろ楽しんでいるようにも見える。

「『子供はこう考えてる』っていうことを言っている人が多い気がします。それは正しいように言われていますけど、5歳の子って大人が予想するようなことはあんまり考えてないと思いますよ。実感として」

多くの絵本作品からは倫理や道徳的な解釈への誘導が垣間見える。マーケティングのために業界が仮説を立てる構造には大人の一般認識、すなわち絵本に対して大人が抱いているイメージがあまりに固定化されていることが大きい。

「児童書業界だって、親が子供用に絵本を買っていくというでき上がった市場とあり方に対して実際に売っているわけですから、うまくいっている実感だってあるわけです。それに対してもの申したい気なんてまったくなくて、ぼくはぼく発で描けてしまったものをただ世の中に出してみたいだけなんです」

長田自身が絵本というツールを用いた“良い子への誘導“を家庭で経験していなかったことも現在のスタンスへの伏線とも言える。

タバコだって描けるーー『ONE PIECE』とのコラボで拡張された絵本の可能性

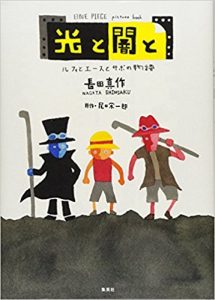

長田真作の名が飛躍的に認識される契機となった作品が『ONE PIECE picture book 光と闇と ルフィとエースとサボの物語』(集英社)だ。人気マンガ『ONE PIECE』を絵本にした作品だ。長田はここまで自ら出版社に売り込みをかけてきたが、今回の企画は集英社からの大胆なオファーによって実現に至った。

「むちゃくちゃ楽しかったですよ。まず普通の絵本には入れられないようなものも入れられましたから。例えばタバコって児童書にはふさわしくないからと絵本編集者は眉をひそめるものだと思うんです。でも、今回はだいぶ挑戦させてもらいました」

絵本のイメージが長年固定化されたままだったゆえに、実験の余地は多大に残されている。しかし、長田は新たな絵本の可能性を切り拓くパイオニアとしての自覚はない。同時に、今ここに留まるつもりもない。

「放っておいても勝手に進んでいきますから」

絵本という小さな業界の話だ。しかし、好奇心だけを持って次々と作品を作り出していく姿勢は、新たな試みに対してヒステリックな世の空気感へと小さな一石を投じているようにも見える。

10年、20年先から長田の作品や活動を回顧するとき、私たちはそれが革命だったと銘打ったりするのかもしれない。

五味太郎という落雷ーー絵本の大御所と出会ったその日に徹夜で談義

日本の絵本作家の第一人者といえば五味太郎。数百冊も出版されている彼の絵本は、日本で育つ子供が最も手にとっている書物だろう。長田が幼少時代に五味の絵本を読んでいたかの記憶は曖昧だ。しかし、20代前半の長田が触れた五味太郎の世界観が、長田を絵本創作の世界に誘い込んだ。

上京して間もない頃から長田が5年間勤めていた特定非営利法人・わんぱくクラブ育成会にシュンスケという当時小学2年生の男の子がいた。言語認識に難のある児童だったが、他の本には一切目もくれず毎日読んでいた絵本が五味の『ワニさんどき、歯医者さんどき』(偕成社刊)だった。気になった長田は元々読書家という性質上、絵本よりも文字で著者の五味太郎を理解しようと『とりあえず、絵本について』(リブロポート刊)という書籍を手にとった。雷が落ちた。それが五味太郎との出会いだった。

今ではトークイベントでの共演や作品の帯に言葉を添えられることもあり、五味と長田は師弟関係なのかと聞かれることが多い。

「弟子でもアシスタントでもないです。友達と言えばおこがましいですけど、今も昔もフラットな人間同士という関係性です」

衝撃から2日後には、電話で連絡を取って五味のもとへと向かっていた。長田は、現在に至るまで絵の専門教育も受けていなければ、絵本を読み込んだりすることもない。そんな特異な経路をたどる長田が唯一参考にしたのが五味の作品である。そうはいっても4、5冊ほどだと言うが。

「会いたくて来ました。でも正直、五味さんのこと、あんまり知らないんです」

五味に向けての第一声。呆れられつつも、そこから初対面の二人は「朝まで8時間喋り倒した」というエピソードはこれから多くの人に知られる逸話となるんだろうな、きっと。

「自分のことをちゃんと発しているのに、他人の領分に入っていかないあの潔さがすごく良いし、そういうものをぼくも求めていたんだろうなあと思ったんですよ」

絵本の話は一切しなかった。また五味の話を一方的に仰ぐ形でもなく、政治や経済、宗教や人間の本質に至るまで縦横無尽に拡がる会話。似ている。「絵本作家」という肩書どころか、なんと自己紹介していいのかわからないような何者でもなかった長田が当時確かに感じた予感はすぐに確信に変わる。

好奇心の沸騰ーー引越を手伝う日々の中で

「そんなことよりも引越しがあるんだよ」

五味から長田への最初にして最大の依頼は引越の手伝いだった。

出会いのほとぼり冷めやらぬ頃、当時、都心の代々木公園に住んでいた五味から引越を手伝ってほしいという連絡が入った。20代前半で体力も有り余っていた長田は結果的に2ヶ月ほど引越しを手伝うために五味のもとへ通った。

8,000冊の本をダンボールに詰め込んだり、八ヶ岳の山小屋に行って薪割りを担ったりしたと。「仕事」を終えた後は、毎晩毎晩、古今東西の本の話にふけり、好奇心の沸騰を感じる日々。

「五味さんに気に入られたというよりは、『まあいてもいいぞ』みたいな感じだと思います」

なにより惹かれたのは対人におけるスタンスの合致だ。後に触れるが長田の父親は極端に個人主義を貫く人物である。五味との出会いはそんな父を彷彿させるものでもあった。

長田と父親との「個人主義」はドライなようにも見えるが、その代わりに親が子供に対して行使しがちな意思への介入権を放棄しているとも言える。そんな自身の父親の姿勢をある時まで一般的なものだと思っていた長田にとっては,「ここにもいたか!」というのが五味に対して抱いた印象であった。

「他人のことに興味ないんですよ。本当に。あ、でも人についてはすごく興味ありますよ」

父親が漢文教師の長田に対して、五味の父親はシェイクスピアを専門に研究する大学教授だったという。生粋の個人主義者たちを前に血は争えないものだと納得する。

読み物としての絵本ーーしかし、言葉は削る

長田の絵本を試しに子供の手に授けてみると、反応は見事に二分化する。何度も何度も読み返す子と、まるで興味を示さない子。

「どうしてこんなに言葉が少ないの?」。ある男の子は長田の絵本に対して素朴な疑問を投げかける。

「3つの言葉を1つにして言えるのであれば迷わずそうします。作品ではそれはもう異様なまでに削いでますね。そうしないと言葉が絵を邪魔してしまうんです。絵っていうのは感覚的なものなので削ったり直したりせず、なるべくピュアに保っていたいんです」

長田の作品は、意図したものとまったく違った解釈をされることも少なくない。どうしても言葉では掬えないもの、表現としての抽象性は受け手の感性との掛け合いを歓迎する。まあ、この作家の場合「意図したもの」というのも掴み所がないのだが。

「五味さんの作品が俳句なら、ぼくのは漢詩です。杜甫の“国破れて山河在り”なんて圧巻ですよね。その一節を聞いた瞬間に情景を思い浮かべられる潔さ。ぼくの絵もそんなものに近づけたらと思って描いてます」

田畑の手入れをしていたらイナゴがそこにいた、ただそれだけ。それだけで美しい。「それで?もうちょっと何かないのか」という意味づけを求める近代的・西洋的な価値観のもっと奥。彼を捉えてやまないのは、時や空間を超越して人々を想像の世界に誘う圧倒的な素朴さなのかもしれない。

絵を読む力ーー「いい加減さを楽しむ」

”子供は絵を読む”

五味太郎の言葉だ。表現の手段において、文章では許されない“いい加減”なところを絵にすることで残すことができる。子供はそのいい加減さをそれぞれに楽しんでいる。長田は五味の言葉をそう解釈する。

これはそのまま長田作品との向き合い方だと私は捉えている。「絵本とは?」、「この本の趣旨は?」と解答や意図があるという前提に則った大人の眼差しは、本来1ページから無数に感じ取ることのできうる可能性を予め排除してしまう。

一人ひとり、一つひとつに感性を働かせて対峙すること。最適な一つを思索し、あてがう。そんな時期が誰にでもあったのだろうか。

スピードと量の社会を生きるために他者との最大公約数を探すことを繰り返し、それを習慣化できた人のことを大人と呼ぶのならば、大人は絵本をお節介な色眼鏡越しにしか眺められないのかもしれない。

少年の眼差しーーピュアな一貫性

シネマ尾道の入口前、「長ちゃん、これ描いた!見て!」と少年にシャツの裾を引っ張られる長田。隣の満島にも言えるが、彼らはどんな相手を前にしても変わらない個としてあり続ける。その潔さ、一貫性から私たちはいつ離陸してしまったのだろうか。それは長田真作という名で突きつけられる一つの問いだ。

春の日差しの中で看板づくりに勤しんだ二人は、夜になると映画館貸し切りのトークイベントに登壇した。映画の宣伝や絵本の話は一切ない。200人規模の客席を埋めつくす尾道の人々を時折巻き込んで、看板づくりの経緯や尾道との縁について熱っぽく語る。その眼差しは秘密基地を作ろうと画策する少年の目だった。

絵を描くことが大好きだという子供から、連絡船で対岸の島からやってきた高齢者まで、文字通り老若男女が夢中で聞き入っていた。尾道市外や東京・大阪からの客もいた。看板づくりに来た20代の青年2人のとりとめない話に、会場が盛り上がる。

「やりたいと思ってしまったことは絶対にやる」という大胆な無邪気さ、計画を確実に実現するためのしたたかさは少年の持つ資質だ。私たちは期せずして新たな絵本の黎明期にいるのかもしれない。

長田真作という不思議な絵本作家を理解するにはまだ長い伏線が必要だ。次回は長田が絵本作家を志向するようになった原点であり、「盟友」との出会いの場でもある学童保育時代を中心に取り上げる。

長田 真作(ながた しんさく)

1989年、広島県呉市生まれ。2016年、絵本作家デビュー。主な作品に『あおいカエル』(文・石井裕也/リトル・モア)、『タツノオトシゴ』『コビトカバ』(以上、PHP研究所)、『かみをきってよ』(岩崎書店)、『きみょうなこうしん』『みずがあった』『もうひとつのせかい』(以上、現代企画室)、『ぼくのこと』(方丈社)、『風のよりどころ』(国書刊行会)、『すてきなロウソク』(共和国)など。ファッション、映像などとのコラボレーションでも活躍中。

《関連記事》

【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作〜第2回 澄み切った単細胞〜

【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作〜第3回 奔放な遺伝子〜

【連載】絵本で酔う 絵本作家・長田真作〜第4回 共振する鼓動〜(最終回)

取材・執筆:岩辺智博/1993年生まれ。愛知県豊橋市出身。中央大学卒業後、大手旅行代理店、温泉旅館、農家、自動車工場と職を転々。その後、フィリピン総合情報サイト『Phil Portal』にてライティング・編集担当。25歳を機にフリーライターに転身。ブログ「さぐりさぐり、めぐりめぐり」運営。Twitter

撮影:樋宮純一(トップ画像とクレジット記載の写真)

企画・取材・編集:石原智

掲載:2018年4月